Les bonnes feuilles du livre « Tennis » en exclu : la tactique

Tennis Majors publie en avant première les bonnes feuilles du Grand Livre du Tennis, signé par son directeur Cédric Rouquette aux éditions EPA (sortie le 22 octobre). Dans la 3e partie, le livre découpe la performance tennistique en quatre composants. Ici la tactique. Ou comment savoir gagner des points (des jeux, des sets et des matchs)

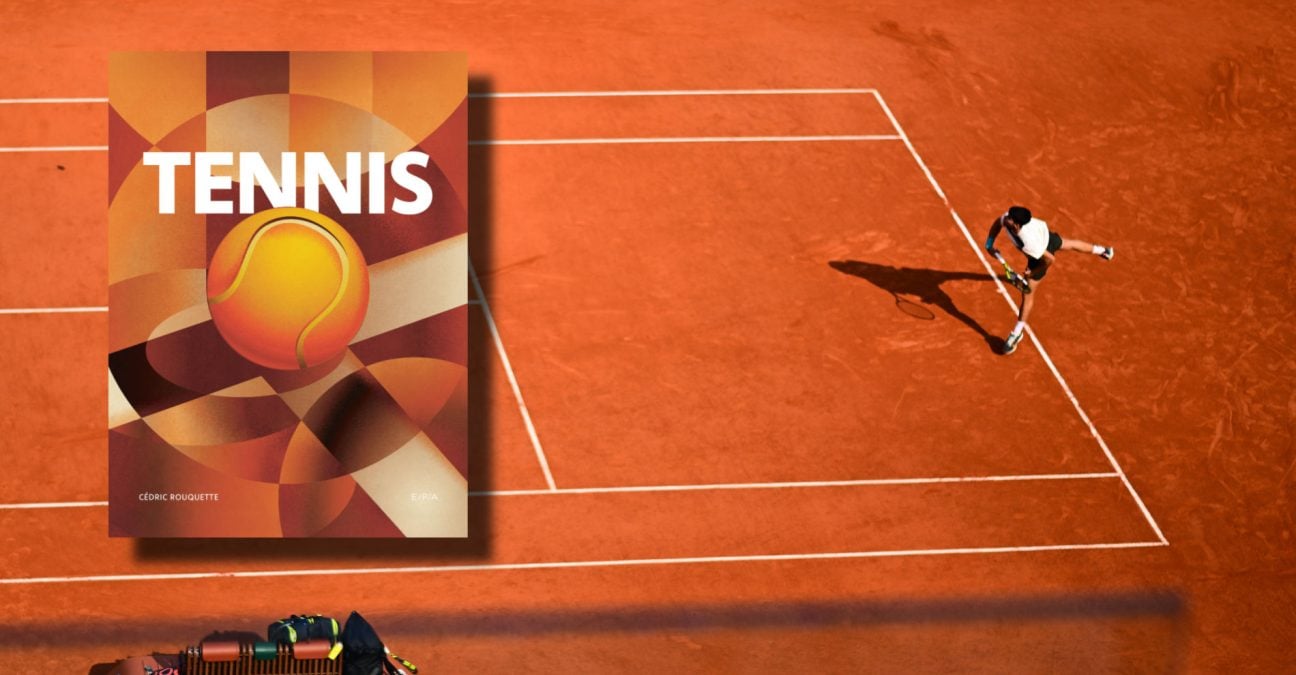

Carlos Alcaraz à Roland-Garros 2025 | © Dante Badano / PSNewz

Carlos Alcaraz à Roland-Garros 2025 | © Dante Badano / PSNewz

Tennis Majors publie en avant première les bonnes feuilles du Grand Livre du Tennis, signé par son directeur Cédric Rouquette aux éditions EPA (sortie le 22 octobre). Dans la 3e partie, le livre découpe la performance tennistique en quatre composants. Ici la tactique. Ou comment savoir gagner des points (des jeux, des sets et des matchs)

Le tennis est comparable à un jeu d’échecs en mouvement. Une lecture maximaliste du tennis considère même que jouer un match consiste à trouver la bonne stratégie pour dérégler l’adversaire, c’est-à-dire soit l’obliger à mal jouer, soit le conduire à vous donner les balles qui vous permettront de conclure le point avec vos points forts. Comment ? En lui imposant de négocier des balles sur lesquelles il n’est pas le plus à l’aise et en le privant de celles qui lui permettent de s’exprimer. Votre propre qualité de jeu ne viendra qu’après. Elle n’est pas absolue ; elle est relative.

Cela peut pousser les joueurs les plus intelligents à proposer des options de jeu contre-intuitives mais payantes. Par exemple : ralentir le jeu ou varier à outrance la vitesse de la balle plutôt que jouer aussi vite que possible pour dépasser l’adversaire. Un joueur capable de jouer fort et vite avec régularité n’est jamais aussi dangereux que si l’adversaire lui « donne du rythme », accepte son tempo et le laisse exécuter ses coups préférés à une vitesse prévisible. Mais on a vu plus d’un joueur de ce type se liquéfier à cause de la variété introduite par un adversaire qui serait pourtant incapable de jouer aussi vite s’il essayait. Ce n’est qu’un exemple caricatural isolé : il existe des livres entiers et des consultants spécialisés dans l’efficacité respective de centaines de schémas de jeu.

Il faut des années pour saisir l’espace des possibles sur un terrain de tennis. Beaucoup d’anciens joueurs de premier plan vous exprimeront qu’ils ont mis une carrière à le comprendre. Ils ajouteront, devant vos yeux ébahis, qu’ils « jouent mieux » au tennis aujourd’hui qu’à l’époque où ils étaient sur le circuit pro, maintenant que la pression du court terme ne fait plus partie de leur quotidien et que cela leur offre une plus grande clairvoyance stratégique.

La tactique est composée de trois grands piliers. Le premier est celui de l’identité de jeu d’un joueur. À partir d’un certain niveau, chaque joueur a une conscience de son profil technique et de la façon dont il doit jouer pour gagner, ou au moins être à l’aise dans un match.

Les deux extrêmes du spectre placent d’un côté les serveurs volleyeurs, qui vous agresseront à la première occasion (McEnroe, Edberg, Navratilova), et les joueurs de fond de court qui vous dégoûteront du tennis en vous conduisant à la faute à chaque point (Borg, Vilas, Evert, Sabatini). La fin du xxe siècle a vu apparaître les attaquants de fond de court, des joueurs capables de mettre l’adversaire à trois mètres de la balle sans monter au filet, grâce à de l’agressivité et de la puissance derrière la ligne (Agassi, Courier, les sœurs Williams). Ils ont fixé une nouvelle norme, même si au xxie siècle nous sommes entrés dans l’ère des joueurs capables d’opérer de grandes bascules en cours de carrière, comme Nadal, archétype du joueur de fond de court devenu puncheur capable de raccourcir les échanges avec l’âge. Arrive l’heure des joueurs si complets que leur mode dominant est difficile à identifier, et dont Federer fut le précurseur.

La suite du chapitre à lire dans Tennis, parution le 22 octobre, en pré-commande sur le site de la maison d’édition, sur Amazon et sur Fnac.com.